旅行日程上的时间仍写着2020年五月。当静止的日历终于翻动,乘上三年前的渡轮——白色船身上画着明艳的红黄色方块,四年前在广岛初识的濑户内海仍是记忆中的色彩:阳光下明度很高,但混合着空气中反射的淡柠檬黄和浓橄榄绿,匀出一种独一无二的灰蓝。

直岛 时间海

熏风吹起海波,点点银光荡漾,船靠近的宫浦港仿佛动画中的渔村。大大小小的船只泊在山脚的港湾,大树掩映着灰瓦三角顶木屋,槐花落满无人的老街。古朴画面中零落着异世界的光——漂浮在蓝色空气中的玻璃候船室、白色铁丝织成的云朵、爬满绿藤与怪砖的汤屋、一只缀满黑色圆点的红南瓜…… 一辆车身上画着红圆点和大南瓜的巴士消失在街角——后来几次遇到,它总是走得飞快,我始终没来得及拍下一张照片。

小镇一尘不染,高电线杆连接的宽马路尽头驶过白桅杆的大船。漂亮的长毛白猫懒洋洋地蜷在山道边,背后是波光粼粼的大海。清水混凝土浇筑的圆形与方块叠在山顶——我们要住的酒店也是一座现代美术馆。打开长廊尽头隐秘的门,坐进橄榄绿铁皮车厢,沿一线细窄蜿蜒的铁轨穿林而行,呼隆隆攀上陡峭的山坡。阳光如雨点落在黄色木椅上,越落越猛;填满车窗的浓荫消散,浮现辽阔的海。我们从大海攀向天空。轨道尽头是空中花园:一座椭圆形建筑环一方椭圆形水池而建,内侧明丽的蓝色墙面上荡漾着明晃晃的水光;外侧灰色混凝土梁柱上攀满绿藤与青苔,恰到好处地框出远山与海,一幅“人类消失后的世界”。房间装饰着David Tremlett涂绘的彩色条纹。门外是潺潺水池,玻璃墙外是一百八十度灰蓝的海,群岛如墨绿的珍珠滚落海涛之上。按下按钮整面玻璃墙降下来,涌进整个春天的海风与鸟鸣,将我们托举在山巅青空。

Benesse House Museum是安藤忠雄为当代艺术家作品构筑的舞台。混凝土庭院一角,两侧灰色墙面上各挂着一线杉本博司拍摄的半黑白的海,各个地点、各个时间的海汇成一片。两面墙尽头留有一方豁口,映出此时此刻山下的濑户内海。山脚下海边草地上绽放的大片野花。杉本博司的另一件作品“闻鸟庵”就落在绿野间一道水面之上:五面玻璃与两叠榻榻米围出一方洁净通透的透明茶室,映出清澈流水、摇曳野花,以及微风吹向的天空、远山与近海。自千利休以来,日本茶室讲究侘寂,除一花一挂轴无多余景致,教人保持谦卑与专注。而这间茶室拿天地万物来作装饰,却丝毫没违背这一理念,甚至更进一步,连自身也消失在万物之中。太美太妙。我的身影也变得透明,清风穿透而过。后来读到艺术家本人的诠释:茶室是抽象的美学空间——正如静听京都风雨近五百年的待庵,“在我的理念中,是蒙德里安在鸟鸣中听到千利休的声音后建造了这间茶室。”这才意识到,茶室名字的日语发音正是抽象主义大师的名字。

岛上最负盛名的要数另一座安藤忠雄设计的博物馆——地中美术馆。馆如其名建在大地之中,主体结构建成后将周遭以土填埋,只为飞鸟留下几个几何图形。入口藏在一条林荫坡道尽头。等待开门时,一位日本大叔抬头看着头顶的枝条,对身旁妻子说是樱树呢。忍不住想象春天樱花边开边落的情形,生命只有七天的娇柔花瓣落在近似永恒的清水混凝土上…… 五月郁郁葱葱,茂盛的高草与阔叶将摇曳的影子绘上灰墙。穿过狭长的灰色通道,融入尽头涌来的光,然而只是一瞬——一方高墙砌出明亮的庭院,很快又转入地下。光脚踩在方糖般蓝白相间的马赛克地板,朝圣般步入空无一人的莫奈展厅。开阔的大厅只有天花板漏下的些许天光,白净墙面上大幅睡莲在颤动的光中微微绽放。春日花园刚从晨雾中苏醒,人却坠入梦中。莫奈将自然与光恒久地连结,James Turrel却将光与自然分离。Open field乍看只是一块长方形屏幕,隐约溢出橙黄的光。在工作人员引领下踏上几节黑色台阶,来到发光屏幕跟前,当听到“请再往前走时”我开始质疑自己的日语听力,直到对方重复一遍,我才小心翼翼迈开步子——竟一步跨入屏幕中。身体隐没在明黄的光线中,越走越深,无边无际——原来平面画幕中是光构成的开阔天地。我们在屏幕中,又在屏幕外,我们成为它的一部分。从光的原野出来,在白色方形房间Open sky沿墙坐下仰望,顶上一方玻璃映出如洗蓝天。明明是每日头顶的天空,因方才的体验竟也不真实起来。白云缱绻,一架飞机拉出一线白纱,一直延续到画框外。将日常变成非日常,是否即艺术的真意?

从地中博物馆走出来几步——路过阳光下碎花摇曳的“活”莫奈庭园与一二三四只猫,便是李禹焕博物馆。室外绿地上高耸的圆弧“无限门”通往延绵的海与天空——大概就是人类在地球上所能触及的无限吧。馆内有一处投影装置,一块立石的影子成为屏幕,无声地映出潮涨潮退、月升月落,黑白画面倾诉的仿佛是石头内部的隐秘世界。一条路相隔是Valley Gallery,未严密接合的不锈钢与混凝土叠出一架灰色纸飞机,停在绿色山谷深处。沿窄廊而入,台阶上散落着草间弥生的Narcissus Garden——无数个银色反光圆球连成湖水,为恋美却不会爱人的美少年设下陷阱,等待每个倒影都绽放出水仙。银色圆球一直铺到草地上、高草后、池水中,映射刺眼阳光,回声飘荡在山谷。

对于当代艺术,我从抗拒排斥到似懂非懂,始终是门外汉。这几间美术馆也不乏我看不懂的作品。但总有那么几处,以头脑尚不能理解的方式在一瞬间打动了我。或许美是通过眼睛与心对话,而心的语言大脑不能完全掌握。这种对话感在岛东侧的本村更为强烈。本村是除西侧的宫浦港外,岛民聚集生活的另一村落。老街不见人影,但处处透出生活气息。小院门前摆着美丽的生花,露台上晾着被褥衣物,结满橘子的枝条伸出瓦顶白墙,堆在杉木墙边的浮球画着龙猫的脸。自十二世纪末流放的崇德天皇在此停留以来,直岛便有人定居,江户时代因制盐业与海运繁荣一时,近代又发展起制铜业。但与日本各处乡村一样,近年来面临严重的人口流失,不少民宅变空屋。“家计划”就在这样的背景下应运而生——不如将空置房屋变成艺术?

第一件作品是角屋,作为旧宅的历史两百年,作为现代艺术作品的年头二十五年。外表与其它老屋并无二致,但主屋一方池水取代榻榻米铺满宽敞的和室,暗色水面上落满细碎闪烁的红绿灯光。每个光点都是一个计数器,分别以各位村民选定的速度计算着生命的流逝。不明所以,但又有种破碎的美。一位白发老爷爷用带口音的流利英语介绍先锋的作品,不时说两句冷笑话。后来发现“家计划”的工作人员几乎都是当地老人。在远离尘世、几乎被抛下的岛屿上,他们学习英语、了解当代艺术,找到了连接现代世界的新接口,一位位分外年轻,神采奕奕。

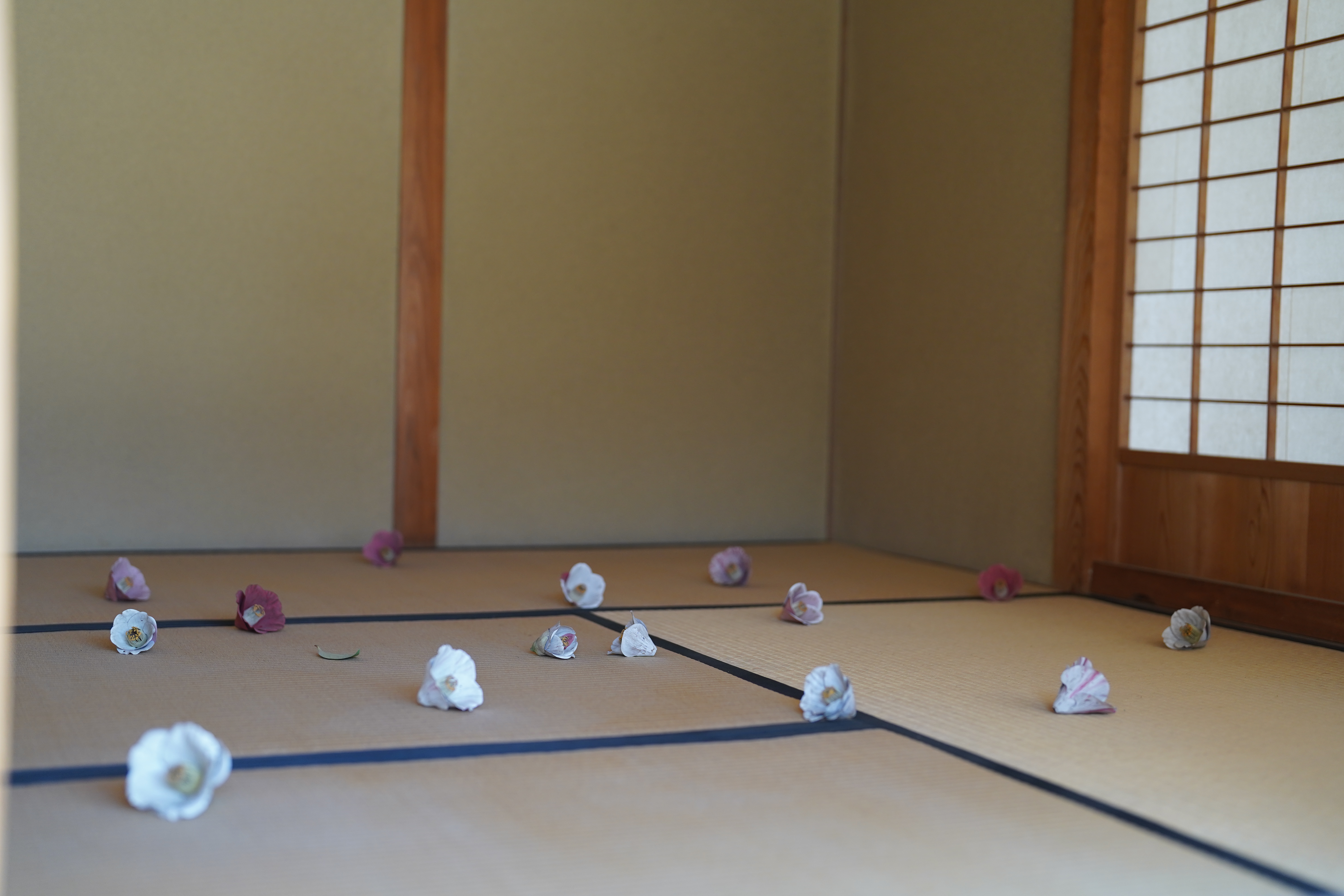

南寺是寺庙旧址上的新筑,屋内一团漆黑,像连空气都被染过。静坐在无声的黑暗中,所有感官被剥夺,同时又变得更敏锐。十来分钟后,忽然前方隐隐亮起一方白光,如宇宙中浮游的光带;再环顾四周,微光、人影与墙壁一一现形。室内光线始终没有变化,只不过眼睛适应黑暗后,看见更深的世界。碁基地原是村民下棋的场所。两间对称的和室,右侧的空空如也;左侧的榻榻米上散落着五色茶花,本就有种侘寂之美,与右侧对比之下,愈显寂寥:“念桥边红药,年年知为谁生”?小小的院子里独种着一棵茶花树,可惜此时花并没有开,不知会是何种色彩。石桥原是当地盐商的大宅,坐对庭院的宽敞和室障子上绘着大幅延绵的墨色山水,一时置身山中;窄小黑暗的角落房间里则挂着气势磅礴的银色瀑布,一时水雾氤氲。想起四年前去轻井泽,在千住博美术馆见过的梦境。两个空间相连,两个时间点折叠。人生路上听到从前的回声,水声轰隆。

一只体型圆润的白猫从窄巷尽头的石头鸟居下跑过,消失在绿植与野花掩映的街角,仿佛夏目友人帐一集的开头。走上鸟居背后浓荫中的山道,杉本博司的护王神社落在山腰的空地。一块长方形巨石置于碎石地中央,一段晶莹剔透——仿佛由光铸成——的玻璃台阶从巨石下方伸出,向上攀升,连接石台之上的木造本殿。岩石、玻璃与木头浑然一体,地下黄泉与天上神殿连成一个。神不见影,却无处不在:在巨石雄浑的姿态中,在玻璃阶梯流动的光中,在木墙烟色的木纹中,在围绕神殿的茂密森林中,在包围岛屿的古老的海中。“奥妙虽不解, 惶恐泪潸然”。在杉本博司的书中读到,神社竣工时举办迎神仪式,在夜晚为神上演了一出能剧——讲述十二世纪初源平合战的曲目“屋岛”:战败的平氏与胜利的源氏都无法成佛,终成亡灵,修罗场上胜负皆虚妄。越过神社右侧树影眺望,隐隐能望见当年的战场。巨石下方有石室,据说从通往石室的隧道也能望见海,可不知为何饶了一圈也没能找到入口,莫非我们闯入了哪个妖怪设下的结界?或许多年以后会再来探寻吧,直到巨石长出青苔。或许不必有执念。不可结缘。

穿过岛南侧的绿野走到海边,照片上看过无数次的黄色南瓜静静落在一座栈桥尽头。1994年,正是草间弥生的这件雕塑开启了直岛的艺术之路。近三十年来,它一刻不离地守望着潮汐起落的灰蓝色海,给人虚幻的永恒感。然而两年前,一场台风曾将它卷入海中,布满黑色圆点的黄色身躯浮于怒涛之上,仿若不屈的海中怪兽。那一刻它是死去了,还是活了过来?总之看着新闻的我以为三年前的错过就是永远失之交臂。可它终究回到这里,甚至隐隐多了一分神采,仿佛甘愿回来守护俗世的神灵。心心念念、失而复得之物最珍贵。有些时候,还是想结缘啊。

暮色中回到山顶的房间,日落的光线很快变得美妙。巨大通红的圆日慢慢沉到西侧岛屿背后。天空映成绯红,海水浸染霞光,群岛浮在彩霞上。时光之箭从远古射来,穿过混沌的起源、千年前的战场、今日的海,射向此刻的我们。在这座出身古老却无比现代的岛屿,时间跳出了线性流动,来去自由,如幻,如风。

丰岛 心之声

绿油油的梯田层层叠叠如瀑布流向大海。两座白色不规则圆壳如两滴水珠轻落稻田间。这便是丰岛美术馆。光脚走入清水混凝土吹出来的巨大泡泡,空荡明净的白色空间仿佛空无一物。屋顶两侧各开有一扇椭圆形大洞窗,高的望向青空,清澈悠远;低的映出森林,绿意盎然。低头细看,地上正渗出一滴滴晶莹的水珠,在光洁的灰白色地板上滚动,仿佛风吹动的透明鹅卵石。后面的水珠不时追上前面一颗,连成细细涓流,有时在凹处汇成微小的池,有时则落入水孔,留下一串短暂的汩汩声。席地而坐,空气中只有五月的风、树叶的摩挲、空灵的鸟鸣与偶然的水流声,凝视一颗颗活泼的水珠冒出、流动又消失,一小滩清透的水汇成心形又破碎,一些散落的白色小瓷碟静静被水淹没…… 仿佛看到智慧生命出现之前的世界,竟也如此鲜活,也如此丰饶。或许水滴与我们本没那么大分别。我们本是随机诞生于世,随机地选择道路,与谁同行又分离,映出过什么风景又忘却,成为过什么又放弃,最终都是义无反顾地消失在终点。我也是一颗水滴。思绪飘得遥远,不知不觉一小时过去。观众渐渐多了起来,但无人出声,只有小心翼翼的脚步与凝望水珠的目光,柔软而美好。原来人类也可以这样,把时间花在难以表述之事之上,为不可名状之物打动。轻轻走出美术馆,从水滴变回人形,但心变得明明净净、清清澈澈。

离开沿海的宽马路,照路牌指示拐入茂密的森林,在幽静的林中走了十几分钟,忽然听到一阵轻微铃响,仿佛无数只蝉颤动薄翼。放眼望去,每棵树上都挂着一只小巧的铜风铃,每只风铃下飘着一条透明塑料片,每一片都写着一个人名——艺术家请第一批观众写下的他们心爱之人的名字。清风拂来,风铃轻吟,塑料片反射的金色光斑在林间跃动,整片森林变成一个旧八音盒,叮叮、咚咚,旋转、流淌。耳朵与心一同微微震颤。写下这些名字的人,是不是每当想起对方,耳边就会响起这个声音?或许每当我们想起心爱之人,身边流动的空气都是尚未化作具象的吟唱。在这片“窃窃私语的森林”,风捕捉到了这动人的呢喃。

下山走向海边,在一片隐秘海湾一角找到一间黑色木屋,这里收藏着八万多种心跳。朝海的白色房间里摆着三台电脑,找一台坐下戴上耳机,在屏幕上点开一个人名,耳边便响起咚咚的心跳。边听边阅读每个人的留言。最早的来自2010年,几个喜欢游泳的小学生留下健壮快速的心跳声。如今他们长成大人,心跳是否变得更沉稳?2011年3月,“我的心与仙台的人们一同跳动”。咚、咚、咚、咚,窗外海浪无声地拍打眼角。有人写这是我活过的证明,有人写这是想着最重要的人时的心跳,有人写with baby,有人写纪念二十代最后的旅行,有人写我今天三十岁啦,有人写感谢自1977年11月8日以来一直努力跳动的心脏。有人写十年后会不会有人与我一同来听这个声音呢,三十年后这颗心脏还在跳动吗,五十年后这卷声音还存在吗?咚咚、咚咚,温柔又澎湃,像海螺里的涛声。就这样听了很久很久。在遥远而孤寂的海边,录下此时此刻心脏跳动的声音,大概是生命所能留下的最浪漫的痕迹。如果是我会写下什么留言呢?能说出来可能只是,谢谢你听我的心跳。

穿过野草丛生的海滩、木漏光倾洒的森林与田边的老宅,回到安静空荡的唐柜港。虽然有八百多居民,但这座岛屿看上去仍完完全全属于自然。然而在了解丰岛历史时惊讶地读到,七十年代到九十年代,无良企业将关西圈大都市的产业废物运上这座以农业为主的岛屿,造成了日本最大的产废非法投弃案件。岛上居民一次次发起诉讼,并跑遍香川举行集会,甚至远赴东京抗议,经过漫长而坚定的抗争,才最终夺回土地。政府耗费十余年清走垃圾,自然开启了缓慢而有效的自我修复。眼前岛屿的面貌,源于自然的韧性,也来自岛民的勇气与执着。他们并不守旧,在2010年以地域振兴为目的的濑户内国际艺术祭拉开序幕时,他们欣然迎接美术馆及其它艺术装置。只不过他们也没有因此改变生活方式,岛上几乎没有餐馆——要不是一俩石窑pizza餐车凭空出现我们差点挨饿,更没有纪念品商店。在不断变化的时间与地理之海上,他们守住了一些不变的东西。

回程的船还要一小时才来。码头附近空地上立着一个装有多个篮筐的篮球架。家属捡起一个篮球投着玩。不知从哪儿冒出一位日本大叔,也拿起一个球,边投篮边与我们搭话。他问我们在这里看了什么,喜欢吗?我说很喜欢美术馆,森林与海岸也喜欢,这是个好地方呀。他笑说可这里什么都没有,我说但很美,他轻声重复了一遍很美呀。又一球进筐。看他熟练的姿势,我想他是不是常常独自来这儿打球,邂逅一个个远道而来的异乡人,问他们为何而来。或许对于生活在遥远岛屿上的人,离开是比抵达更具诱惑力的选项。假使我在此出生,大概也会想方设法出走,去什么都有的大城市。因为这里太过遥远、纯净、时间慢得近似永恒。也因为这里永远会以不变的面貌等着我。对于不断寻觅的人,岛屿适合当作故乡。但此刻我只见过它一面,是如此不舍,仿佛没准备好迎接外界的尘埃。这里有最丰饶的水、最清澈的风与最澎湃的声音。异乡人乘上最慢的船离开,灰蓝的波涛涌动心的节拍。